相も変わらずAscensionに興じる日々。

現時点での実力はCPUレベル2と対戦して勝率五分くらい。

ドロー系のカードをつなげてコンボを決める楽しさがようやく分かってきた。

デッキ内のRune、Power収集効率のバランスを考えるのが楽しい&難しい。

基本的にはドロー系のカードとConstructs回収をメイン戦略に据えつつ、手札によって引くカードを変えていく、というざっくりとした戦略でやってます。

あとこのゲームやってて、一つ気になってることがある。

それはCPUレベルに3があるのかどうか。

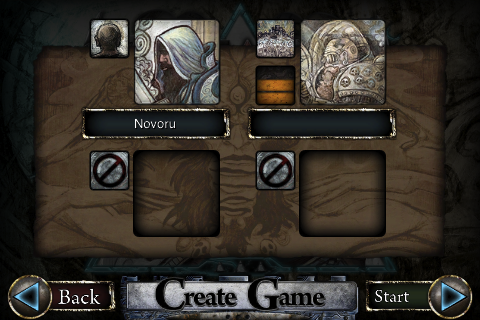

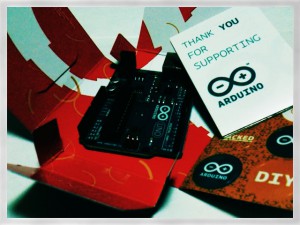

上の写真右上のCPUアイコン脇についてるバーがCPUレベルを示している。

これ、明らかに3段階までいきそうな感じがするんだけど、どうタッチしても写真の状態にしかならない。

プレイしてくうちにアンロックされるとかなのかしら?